あなたが思う「尊厳死をしたいと思う気持ち」はどこから来るのでしょうか?尊厳死を私たちの欲求として見つめ直してみたいと思います。心理学者アブラハム・マズローの欲求階層説を手掛かりに、尊厳死欲求を言語化します。尊厳死に対する欲求はどこから来るのか、それらを尊厳死以外で満たす代案はないのか探ります。

あなたは、なぜ尊厳死を考えたのでしょうか?尊厳死は本当に必要な選択なのでしょうか?

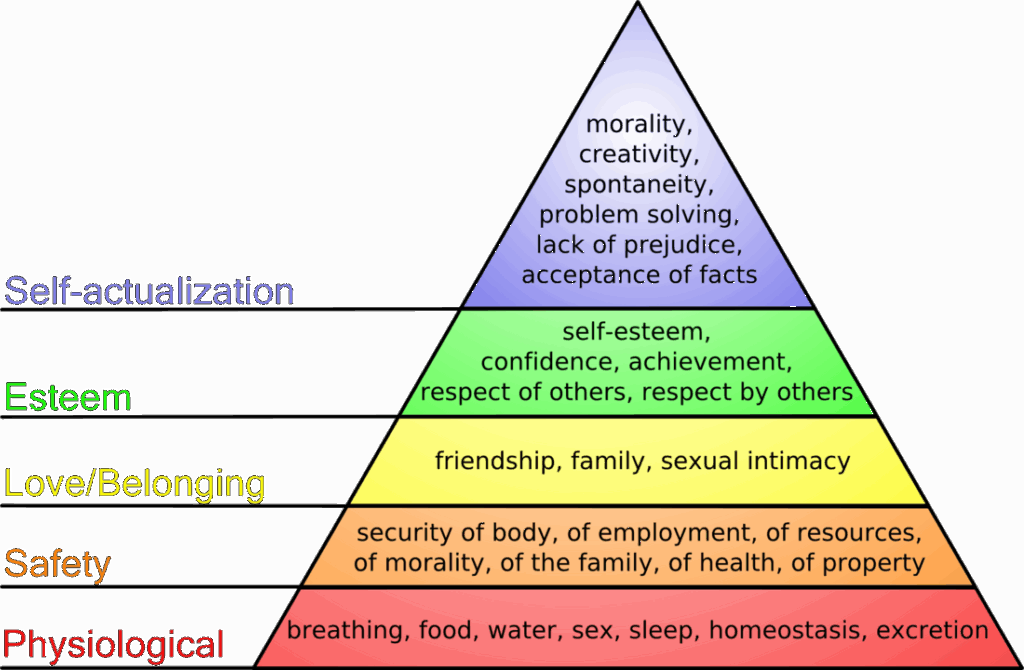

マズローの欲求階層説とは

マズローの欲求階層説とは、アメリカの心理学者アブラハム・マズローが提唱した、「人間の欲求はピラミッドのような階層をなし、低次の欲求が満たされることで、より高次の欲求へと段階的に移行していく」とする理論です。人間の持つ欲求を分類し、人の行動の動機を理解するための直感的で分かりやすいモデルです。5つの基本的な欲求階層と、認知欲求・美的欲求、自己超越欲求も加えて7つの階層で語られることもあります。

第1段階:生理的欲求

空気、食料、水、睡眠など生存に必要なもの

これは生命を維持するために不可欠な根源的な欲求です。

第2段階:安全の欲求

身体的安全、経済的安定、健康、秩序、予測可能性など

病気や事故、経済的な不安などから自身を守りたいという欲求です。安定した住居や社会保障制度、法や秩序などがこの欲求を満たす要素となります。

第3段階:社会的欲求(所属と愛)

家族、友人、コミュニティとのつながり

生理的・安全の欲求が満たされると、人は社会的なつながりを求めるようになります。家族、友人、恋人、職場など集団に所属し、そこで受け入れられたいという欲求です。孤独を避け、他者との愛情深い関係を築きたいと願います。

第4段階:承認の欲求

自尊心、他者からの尊敬、達成感

社会的なつながりを得られると、次に他者からの承認や自己肯定感を求めるようになります。これには2つの側面があります。

- 低位の承認欲求: 他者からの尊敬、名声、地位、注目などを得たいという欲求。

- 高位の承認欲求: 自己尊重、技術や能力の習得、自立性、自己肯定感などを得たいという欲求。

第5段階:自己実現の欲求

自己の可能性の追求、成長、目的の達成

自身の持つ可能性を最大限に引き出し、「あるべき自分」になりたいと願う欲求。創造性の発揮、問題解決への貢献、自己成長、真理の探究などが含まれます。他の欲求と異なり、完全に満たされることがない欲求とも言われます。マズローは、この段階に達することができる人はごく一部であると考えていました。

拡張段階:

認知欲求(知識、理解、探求心)

自己超越欲求(他者や宇宙との一体感、利他的行動)

自分自身の利益を超えて、他者や社会といったより大きなものへの貢献を求める、利他的な欲求の段階です。

あなたが尊厳死を望む理由は何ですか?

あなたが尊厳死を望む理由は何でしょうか?

痛み、苦痛、将来への恐怖、人間としての誇りを保ちたい、家族や社会への迷惑をかけたくない、頼れる人がいない、生きている自分に価値がないという思い込み、自律したい気持ち、孤立感、自分の人生を自分の価値観に基づいて締めくくりたいという思い、自分らしくいたいい気持ち、人生や死に方を自分で選びたい、恥をかきたくない、、、

言葉にできないほどの思いいが次々浮かんでくるのではないでしょうか?同じ言葉がぐるぐると頭の中を回っているかもしれません。言葉にできたものが本心かもわからないはずです。

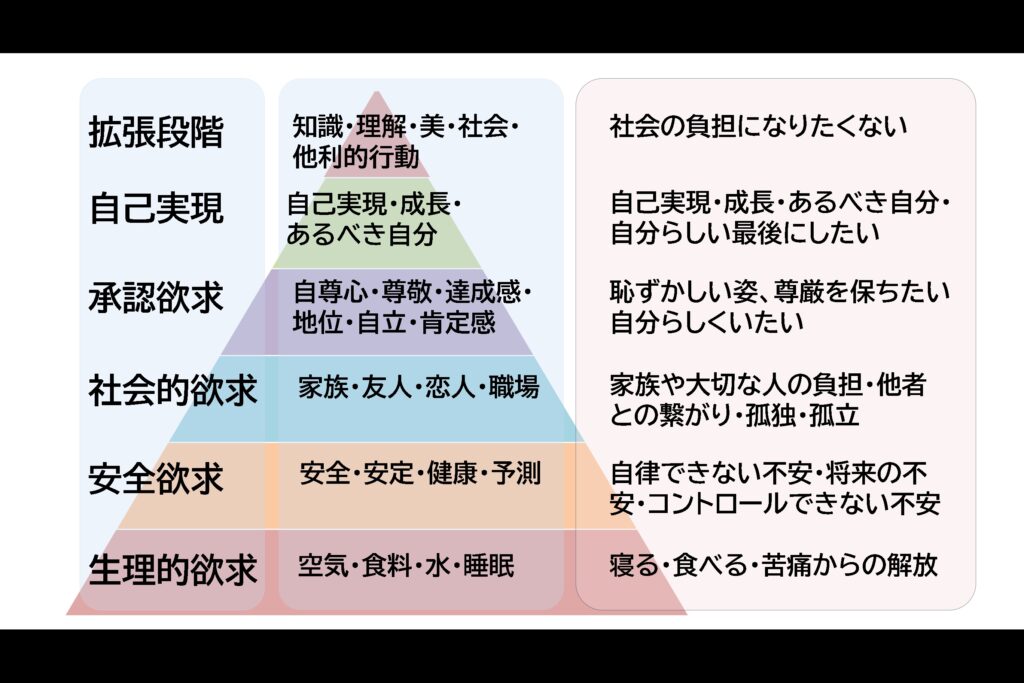

マズローの階層から尊厳死願望を見つめてみる

尊厳死を求める気持ちは、単に「死にたい」という気持ちではありません。これらの欲求が満たされない不安から生まれるのかもしれません。尊厳死の欲求を各階層から考えてみます。

第1段階:生理的欲求

快適さや痛みのない状態を求める

末期の痛みや息苦しさから逃れたいという切実な願いです。例えば、夜通し続く激痛の中で、「これ以上、耐えられない」と感じる瞬間を思い浮かべてみてください。この欲求は、身体の基本的な快適さを守ろうとするものです。

第2段階:安全の欲求

安定と予測可能性を求める

病気の進行による不安やいつまで続くかわからない苦しみから守られたい。「将来への不安」「コントロールできない不安」から死を選びたい理由になる場合があります。緩和医療の臨床では「コントロールの喪失」が重要な苦痛因子とされています。「この先、どうなるのだろう」という絶望的な恐怖が、尊厳死を「自分でコントロールできる終わり」として魅力的に見せるのかもしれません。

第3段階:社会的欲求

愛や所属を求める

家族や大切な人に負担をかけたくない、という思い。介護で疲れ果てる家族の姿を想像すると、心が痛むのではないでしょうか。この欲求は、他者とのつながりを守りたいという気持ちから来ています。多くの研究で「他人や家族の負担になりたくない」という感覚が、安楽死や死を早めたい願望と関連していることが示されています。

第4段階:承認の欲求

自尊心や尊敬を求める

恥ずかしい姿を晒したくない、人間としての尊厳を保ちたい。病によって「自分らしさ」が失われるのを恐れる気持ちです。尊厳喪失が精神的苦痛と死への願望に直結するといわれています。MAID(医療的介助による死)の主要理由として自律喪失、尊厳の喪失、活動能力の低下が報告されています。

第5段階:自己実現の欲求

自分の可能性を追求する

人生を自分の価値観で締めくくりたい、という願い。例えば、「苦しみながら生きるより、自分らしい終わりを選ぶ」と思うかもしれません。人生の意味を自分で描く欲求です。逃避ではなく、個人の価値観に基づく能動的選択である場合もあります。

拡張段階:

理解や知識を求める

尊厳死の欲求:病や死の意味を理解し、合理的に選択したい。「なぜこの苦しみが必要なのか」と問いかける心の動きです。

他者や大きなものへの一体感を求める

尊厳死の欲求:自分の死を通じて、家族や社会にメッセージを残したり、負担を軽減したりしたい。古くからの信仰のように、利他的な願いが込められているのかもしれません。

尊厳死以外の代案を探る

尊厳死は、これらの欲求を一気に満たすように見えます。だからこそ私たちは「尊厳死」という言葉を使っているのではないでしょか?代わりの道はあるのでしょうか。医療や心理、社会的な支援を活用すれば、生きながら欲求を満たす方法が見つかるかもしれません。各階層ごとの代案を考えてみます。本当に「尊厳死」が必要なのでしょうか?

第1段階:生理的欲求

身体的苦痛をコントロールする。緩和ケアやホスピスを活用して、痛みを最小限に抑える。例えば、専門の鎮痛療法や音楽療法で、身体の快適さを保つことが可能です。こうして苦痛が和らげば、生きる余裕が生まれるのではないでしょうか。WHOやNCIのガイドラインもあります。

第2段階:安全の欲求

将来の不安(医療・介護・経済・職業・生活)の根拠を減らし、「将来を管理できる」と感じられる状態を作る。(治療の)見通しを明確にし“コントロール感”と安全感を高める。APC(人生会議)で、事前に治療方針を決めておく。心理カウンセリングで不安を語り、精神的安定を図る。予測不能な未来を、少しでも計画的にするアプローチです。

第3段階:社会的欲求

孤独感を減らし、社会的につながりを感じられるようにする。家族との率直な対話や、介護支援サービスの導入。患者会で同じ境遇の人とつながることで所属感を得る。医師、ソーシャルワーカー、看護師、地域サービスと連携して、社会的つながりを増やす。友人や家族との関係を深める、地域活動・趣味・サークルに参加する。 似たような思いを持つ人たちと話す場を持つことで、自分だけではないという感覚を得る。 ボランティア活動などで他者への貢献を感じられる機会を持つ。 親密な関係の育成:信頼できる人に思いを打ち明ける、相談できる関係を築く。

第4段階:承認の欲求

「尊厳感」「自己決定感」「価値感」を回復する。尊厳療法やライフレビュー療法で、人生の思い出を振り返り、自尊心を再構築。アート療法や日記で、自分を表現する。恥の気持ちを、誇りに変えるきっかけになるかもしれません。

第5段階:自己実現の欲求

“生きる意味”や“最後にどう生きたいか”という価値的問いに寄り添う。小さな目標を設定し、達成感を得る。例えば、本を読むことや遺言を残すこと。哲学・宗教・芸術・文学・自然との関わりなど、自分にとっての「意味あること」を探求する。スピリチュアルケアで、人生の意味を探求する。生きながら、自分らしい完結を目指す道です。

拡張段階:

書籍やセミナーで死生観を学ぶ。医師との対話で病を理解する。知識が、不安を優しく包み込んでくれるかもしれません。

SNSやブログで思いを伝える。寄付や体験の共有で、社会に貢献する。日常の利他的な行動に置き換えることで、超越的な満足を得られるのではないでしょうか。

これらの欲求は、互いに絡み合っています。あなたはどの階層の欲求が強いと感じますか? 例えば、「迷惑をかけたくない」という思いは、社会的欲求と自己超越欲求の両方に根ざしているように思えます。このように、自分の心を振り返ってみることで、尊厳死への思いが少しずつ明確になるのではないでしょうか。

本当に尊厳死が必要か?

ここまで、マズローの階層を手掛かりに考えてきましたが、尊厳死を望む欲求は、物理的苦痛、安全、所属、尊重、自己実現、自己超越、すべての要因が絡み合っており、単純にのマズロー階層に当てはめることはできません。

これは、尊厳死を考えるときや、代案を探るときに多面的に対応しなければいけないことを意味しています。同時に、まだたくさんの救いの道があることを意味しているように感じます。実際に、緩和ケアや医療チーム・支援グループの対応は日々進んでいます。国によるガイドラインもあります。私たちが怯える以上に現実は明るく感じます。

しかし、正直に話せば、ここまで考えても私の不安は拭えません。このブログを訪れた多くの方も私と同じ気持ちではないでしょうか。

「尊厳死」は医療現場が中心です。しかし、尊厳死の背景に心理的苦痛や社会的孤立が背景にあるなら、同時に「生きるための支援」が必要です。「それぞれの個人が自分の生き方を追求することを尊重できる社会を作ってきたのか?」との問いは見逃せません。尊厳死の議論と「将来の不安」や「孤独感」は常に付きまといます。自分には「価値がない」と感がる場面もあるはずです。先日X(旧Twitter)によるネットデモ「国は安楽死を認めてください」に対する記事を書きました。前回は深くは触れていませんが、その声は不安や「絶望」に満ちているように感じます。現実では将来の不安や、孤独、絶望、自己肯定感の低さが「死」というキーワードと結びついています。医療現場や終末期での「尊厳死願望」と、社会的要因の「尊厳死願望(希死感)」は混同すると、誤った介入をしたり倫理的に問題のある判断をする可能性がありますが、原因として重なる部分もかなりあります。「生きている人間に対する正しい接し方を覚えていれば死にゆく人の権利を覚える必要はありません」キューブラーロスの言葉を思い出します。身体的苦痛より絶望、自己価値の喪失、負担感、社会的孤立など心理・社会的要因の影響が大きいことが多いといわれます。これは私たちの日常的な不安そのものです。

尊厳死は、私たちの欲求を満たす一つの選択かもしれません。しかし、代案を考えることで、別の道が見えてくるかもしれません。あなたにとって欲求を満たすのに最適な道はどちらでしょうか? 本当に尊厳死が必要なのか、それとも別の答えがあるのか…。

私も、改めてこの問いを心の中でゆっくりと考えてみたいと思います。

あなたの欲求や代案についての思いをシェアしていただけませんか? このブログが意見を伝える場であり、考える場であり、繋がりの場になれれば嬉しいです。

コメントを残す