光の画家から、光が奪われたとき

“光の画家”から光が奪われたら世界はどんな色になるのか。

豊田市美術館「モネ-睡蓮のとき」。

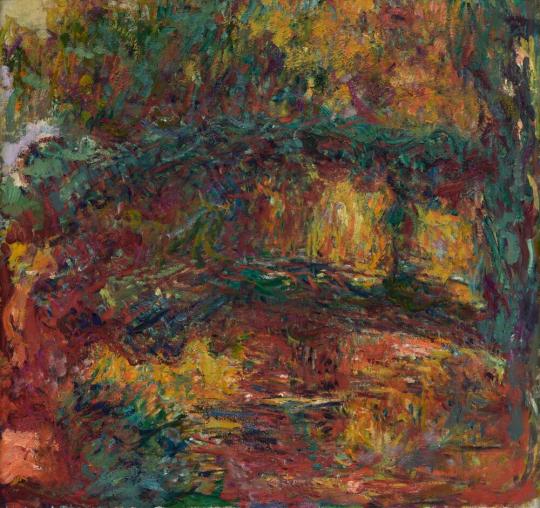

そこにあるのは柔らかな光や水面に揺れる草木ではなく、燃え立つような赤、荒々しい黄色、叩きつけられた筆の痕跡。絵というよりも感情です。

なぜモネはこれほどまでに激しく塗り重ねたのか。

晩年のモネは白内障に蝕まれています。世界は霞み、眩しく、淡い色を失っていったことでしょう。画家にとって「見えなくなる」ということは、存在意義そのものの喪失、死に等しい痛みだったのかもしれません。その恐怖をあなたは想像できるでしょうか。

「もう何も見えない。描くこともできない。いっそ失明してしまいたい。」

モネ

諦めと絶望。

1918年以降のいくつかの絵には、もう“光”が描かれていません。そこにあったのは、怒り、諦め、焦燥、喜び、焦燥。矛盾する感情が分厚い絵具となって何度も重ねられ一枚の絵にぶつけられていいます。

「形や色のことを考えるのは、苦しみから逃れる唯一の方法なのです」

モネ

失っていくものに抗えず、しかし、その喪失の中でなお「描く」という行為を手放せなかったモネ。

私たちも人生の中でさまざまなものを失っていきます。若さ、健康、時間、夢、人、そして命。あなたが一番得意としていたことが出来なくなる。その恐怖は察するに余りあります。変化し失われていくものに対し私たちはどう向き合えばいいのでしょうか?私は向き合えるのでしょうか。

失うことは終わりではない。モネは感情と心で描き続けました。これを「実験や挑戦」と呼ぶ人もいます。この絵はそんな綺麗なものには見えません。生々く必死で目をそむけたくなる絵です。「苦しみから逃れる方法」と語ったモネ。人は死の恐怖を直視できず無意識に避けるといいます。フロイトは死を無意識に抑圧する防衛機制が働くといい、現代のテロ管理理論では死の恐怖が文化や宗教に依存を強めるといいます。喪失の恐怖の中、モネは絵を描き続けました。「私にはこうするしかないんだ」と振り絞った叫びのように感じます。モネにとって書くという行為はその苦しさを芸術へと昇華させる必要な行為だったと感じます。

失っても終わりではない。失っても「終われない」のだとモネの絵は語っています。失った後、無茶苦茶になってもそれでも生きていくことが人生なのかと感じます。

※「モネ-睡蓮のとき」は豊田市美術館にて、2025年9月15日まで開催中です。晩年のモネの変化を見ることができます。もちろん、光りの中に入っていくような華やかな絵も沢山ありあます!

コメントを残す